Von Helga Dirlinger (Wien)

Bevor die Eroberung der Berge physisch in Angriff genommen wurde, erfolgte sie quasi im Kopf. Einen wesentlichen Faktor für die Entstehung der modernen Naturwahrnehmung stellte dabei die Theologie um 1700 dar. Ich konzentriere mich daher auf einen für den modernen Zugang zu den Bergen zentralen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung wilder Natur und betrachte die Rolle der Theologie an dieser kulturgeschichtlichen Schwelle: Denn gegen Ende des 17. Jahrhunderts läßt sich eine Neubewertung der Wildnis auf theologischem Gebiet feststellen, die zu einer Umpolung von einer tendenziell negativen zu einer tendenziell positiven Bewertung führte. Diese Verschiebung ging dem Paradigmenwechsel der ästhetischen Bewertung um 1750 und der romantischen Entdeckung der Berge im 18. Jahrhundert voraus.2

Naturbegeisterung: Ein modernes Kompensationsphänomen?

Indem der Theologie – wie im folgenden gezeigt wird – eine wesentliche Rolle bei der Konstruktion einer ästhetischen Naturbegeisterung eingeräumt wird, kann die moderne Naturwahrnehmung nicht allein als Kompensationsphänomen, als Reaktion auf die Entzweiung der modernen bürgerlichen Gesellschaft verstanden werden, wie dies Joachim Ritter getan hat.3 In seiner kompensatorischen Theorie der Landschaftswahrnehmung bezog sich Joachim Ritter vor allem auf die aufkommende romantische Naturbegeisterung im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, wobei er die ästhetische Naturerfahrung als Ersatz für den Verlust des metaphysischen Weltbildes interpretierte. Im Unterschied dazu siedeln Ruth und Dieter Groh die Entstehung einer ästhetischen Naturerfahrung bereits in der vormodernen Gesellschaft auf der Basis eines metaphysischen Naturbegriffs an.4 Ausgangspunkt ist für sie nicht der Begriff des Verlusts und der Kompensation, sondern die christliche Tradition, die Welt der natürlichen Dinge als harmonisches Ganzes zu verstehen. Ruth und Dieter Groh gehen also im Unterschied zu Ritter davon aus, die Wurzeln dieser Naturerfahrung bereits im metaphysischen Weltbild des ausgehenden 17. Jahrhunderts zu suchen.

Tatsächlich vollzog sich bereits vor dem von Ritter angesprochenen Zeitraum eine Neubewertung der Natur. Diese positive Uminterpretation der Natur ging dabei über die seit der Antike rezipierte Idee des abstrakten locus amoenus hinaus, indem Natur – und eben auch die Wildnis – konkret und im Detail betrachtet wurde. Wüste und Garten Eden waren nicht mehr Gegensatz, sondern die Paradiesesvorstellung wurde sukzessive auf die Wildnis übertragen. Dies geschah, indem die Abwertung der Wildnis als negativer Gegenpol zur Kulturlandschaft relativiert und schließlich umgekehrt wurde. Dieser Prozeß der Umdeutung des Negativen ins Positive, der die grundsätzliche Voraussetzung für die ästhetische Akzeptanz von Wildnis bildet, setzte aber bereits im späten 17. Jahrhundert ein.

Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Umpolung der Wahrnehmung lieferte zwischen 1680 und 1730 die Physikotheologie, eine einflußreiche Strömung innerhalb des anglikanischen Protestantismus. Als Vermittlerin einer positiven Natursicht bewirkte sie ein Umdenken im Verhältnis zwischen Mensch und Natur, das über die rein religiöse Ebene weit hinausging und letztendlich die Voraussetzung für die positive Mystifizierung von Wildnis durch die Romantik bildete. Von England ausgehend fand sie auf dem Kontinent vor allem im protestantischem Raum, aber auch in den katholischen Ländern Verbreitung.5

Daher läßt sich im großem und ganzen vieles von dem, was anhand englischer Quellen aufgezeigt werden kann, auch auf den kontinentalen Raum übertragen.

Der erste Vers aus Psalm 19 umreißt die Grundhaltung der Physikotheologie: „Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament“ – unter diesem Motto sahen die Physikotheologen in der Natur die Manifestation göttlichen Wirkens. Dabei konnten sie auf der Tradition der Natürlichen Theologie aufbauen, die neben der Offenbarung durch die Heilige Schrift im „Buch der Natur“ nach Erfahrungen und Erkenntnissen göttlicher Wirklichkeit suchte. Natürliche Phänomene wie Wind und Regen, Berge und Täler wurden als Mittel interpretiert, die Gott zum Nutzen der Menschen dirigierte und einsetzte. In der sinnvollen Ordnung der Welt glaubte man einen Beweis für die Vorsehung Gottes zu erkennen.

Natürlich kann dieser Paradigmenwechsel nicht allein auf die Änderung religiöser Rahmenbedingungen zurückgeführt werden. Auch sozioökonomische Faktoren müssen in Betracht gezogen werden.6

Doch die religiösen Vorstellungen boten die moralische Rechtfertigung für die forschende und genießende Hinwendung zur Natur und bildeten den ideologischen Rahmen, innerhalb dessen die Veränderungen vorbereitet wurden. Zentrale Aspekte der von Joachim Ritter beschriebenen ästhetischen Naturerfahrung wurden durch die Physikotheologie und ihre positive Umdeutung der Schöpfung vorweggenommen: Wo die Schöpfung als Beweis göttlicher Größe dient, kündigt sich der romantische Blick auf die Natur als metaphysische Totalität, die romantische Suche nach Nature´s pure religion bereits an. Religion, Naturwissenschaften und ästhetisches Naturerlebnis bildeten im 18. Jahrhundert keine Gegensätze, sondern waren ineinander verzahnt und griffen sich gegenseitig unter die Arme.

Theologie und Wildnis: Langfristig wirksame Tendenzen

Während im 17. Jahrhundert die nichtdomestizierte Natur als negative, feindliche und häßliche Umwelt erlebt worden war, der man sich nicht freiwillig aussetzte, bedingte die ästhetische Naturwahrnehmung des späten 18. und 19. Jahrhunderts geradezu ein Hinausgehen in die Wildnis, ein Eintauchen in die Natur, die als Spiegel der Seele fungierte. Einstmals negativ besetzte Konzepte – wie z.B. die Berge – wurden positiv besetzt.

Sowohl positive als auch negative Bewertungen der Wildnis und der Gebirge konnten sich auf lange Traditionslinien innerhalb der jüdisch-christlichen Tradition berufen. Die Pole, zwischen denen sich um 1700 der Diskurs über die Bergwelt bewegte, waren einerseits die Anerkennung der Wildnis als Teil der göttlichen Schöpfung und andererseits die Ablehnung öder Wüsten, die als Symbol des menschlichen Sündenfalls betrachtet wurden.

Zum einen wurde die Natur als Gottes Schöpfung für den Menschen betrachtet, die ihm als Reservoir seiner Wünsche und Bedürfnisse zur Verfügung gestellt worden war.7

Der aus der Genesis abgeleiteten Herrschaftsauftrag, sich die Erde untertan zu machen, charakterisiert im Grunde eine zentrale Tendenz des abendländischen Verhältnisses zur Natur. Indem Kultur als Leistung interpretiert wurde, die den Menschen von der Natur trennt, erschien die Wildnis gegenüber der vom Menschen gestalteten Kulturlandschaft als unterlegen: Natur war wertlos, solange sie nicht vom Menschen nutzbar gemacht wurde. So beschrieb z.B. Augustinus die Berge als tumores terrarum. Der Vorstellung einer gefallenen, profanen Welt wurde der Himmel als eigentliche transzendente Heimat gegenübergestellt. Die Aufgabe des Menschen lag darin, durch Arbeit seinen temporären Aufenthalt auf Erden dazu zu nützen, die Welt zu kultivieren. Natur müsse durch Arbeit, Leiden und Schmerz bezwungen werden

Andererseits wurden Berge auch als Symbol des Göttlichen rezipiert: Gott erscheint Moses am Berg Sinai; der Berg Ararat beendet die Irrfahrt der Arche Noah. Bei den Kirchenvätern wird der Berg zur Allegorie Christi und der Heiligen Schrift und gilt auch als Bild der vita contemplativa oder der mystischen Suche. Propheten, Apostel, Heilige werden als Berge gedeutet.8

Mit der Reformation gewann das Konzept des Sündenfalls stärker an Bedeutung. Die Welt in ihrer gegenwärtigen Gestalt wurde als Produkt menschlicher Sündhaftigkeit interpretiert und erschien als Stätte der Verwüstung. Diese negative Grundeinstellung gegenüber der Wildnis im allgemeinen offenbart sich auch bei einer Betrachtung der Darstellung von Bergen in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Was dabei besonders ins Auge springt, ist eine Vorliebe für Assoziationen aus dem medizinischen Bereich: Warzen, Pusteln und Geschwüre – mit solchen Metaphern aus dem Bereich der Pathologie, die in der Tradition der Augustinischen tumores terrarum stehen, beschrieb das 17. Jahrhundert Berge und Gebirge.9

Der physikotheologische Optimismus

Im Gegensatz zur pessimistischen Naturwahrnehmung des 17. Jahrhunderts dominierte in der Physikotheologie die optimistische Weltsicht, in der Schöpfung Gottes ein grundsätzlich positives Werk zu sehen. Dieser Optimismus prägte demgemäß auch die Einstellung der Physikotheologie zur Wildnis und zu den Bergen, die als integraler Teil der Schöpfung akzeptiert und nicht mehr als negative Ausformung abgelehnt wurden. Dem Bild einer kranken, durch Verfall und bevorstehende Zerstörung geprägten Natur wurde eine Welt entgegengesetzt, in der sinnvoll aufeinander abgestimmte Vorgänge Zeugnis von Gottes aktiver Umsicht ablegten. Viele Argumente wurden zu nachhaltig wirksamen Topoi verfestigt, die in die Rezeption der Wildnis Eingang fanden und den Grundstein für die enthusiastische Naturbegeisterung des späten 18. und 19. Jahrhunderts legten. So findet sich z.B. das Bekenntnis zur Wildnis als positiver Teil der göttlichen Schöpfung in vielen Reiseschilderungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts.

Im Unterschied zu traditionellen Argumentationslinien, die das Phänomen Berg auf der abstrakten Ebene stereotyper Symbole und religiöser Metaphern abgehandelt hatten, bewegte sich der religiöse Diskurs um 1700 in der neuen Sprache einer mechanistischen Weltsicht, in der Natur als empirisch untersuchbares Phänomen behandelt und theologische Argumentation durch kausalmechanische Begründungen untermauert wurde. Die Physikotheologie beschränkte sich nicht auf die Lobpreisung einer in fixen Stereotypen beschriebenen Natur und die Rezeption klassischer antiker Autoren, sondern förderte den Blick auf das Detail.10

Autoren bauten auf eigenen Beobachtungen auf, verwiesen auf selbst durchgeführte Experimente oder zitierten die Erfahrungsberichte ihrer Korrespondenten. Schlüsse wurden nicht aus kuriosen Einzelfällen, aus niceties oder solitary and uncommon Appearances11 gezogen, sondern aus der Beobachtung allgemeiner Erscheinungen. Typisch war auch die Beobachtung der eigenen Umwelt als Basis der Erkenntnis. Der Theologe und Naturforscher John Woodward bereiste England und besichtigte Höhlen, Grotten, Bergwerke und Steinbrüche, bevor er sein einflußreiches Werk The Natural History of the Earth mit Hilfe seines Reisetagebuches zu Papier brachte. Der Theologe William Derham zog aus den physischen Gegebenheiten seiner Pfarre Schlüsse auf die Beschaffenheit, die Entstehung und die Strukturen der Welt. Thomas Burnet, ebenfalls Theologe, bezog sich in seinen Sintflutszenarien auf seine Reiseerfahrungen in den Alpen. Die Natur wurde nicht allein von der Studierstube aus beschrieben, sondern mit Notizbuch und Botanisiertrommel erforscht.

Innerhalb der physikotheologischen Welt entsprach jedes Tier, jede Pflanze, jedes noch so kleine Detail dem Plan Gottes und war Träger einer bestimmten Funktion. Die Welt wurde als hierarchisch geordnetes System gesehen, in dem selbst das unbedeutendste Teilchen eine Rolle spielte. Jedem Wesen wurde dabei ein Platz in der great chain of beings zugewiesen. Für die Physikotheologen stellte die Natur ein Buch dar, das der Schöpfer für die Menschheit geschrieben hatte: „There are two books in which I find my theology – besides the written book of God stands the other book of his servant Nature„, meinte Thomas Browne und drückte damit einen für die Naturbetrachtung des späten 17. und 18. Jahrhunderts zentralen Gedanken aus.12

Der Mensch solle dieses Buch studieren, um sich durch empirische Beobachtung die Göttlichkeit der natürlichen Ordnung zu vergegenwärtigen. Die Physikotheologie machte damit das Hinausgehen in die Natur, den kontemplativen Aufenthalt im Freien, in der Wildnis zur gesellschaftlich akzeptierten Beschäftigung. Die forschende Beschäftigung mit Natur und die Erkundung der göttlichen Schöpfung blieben bis in die zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts hinein ein oft zitiertes Motiv für die Reise in die Berge und diente als Rechtfertigung, um die gefahrvolle Hinwendung zu den Bergen moralisch zu rechtfertigen.13.

Innerhalb des physikotheologischen Argumentationsgebäudes bildete der Verweis auf die Nützlichkeit der Schöpfung eine zentrale Säule. Dabei verlief die übliche physikotheologische Argumentationslinie, wie sie sich z.B. bei dem Theologen William Derham14 und dem Biologen John Ray15 findet, etwa so: Gott schuf die Berge als Teil eines großen Plans, sie erfüllen vielseitige Aufgaben zum Nutzen der Menschheit. So würden die Gebirge als natürliche Grenzen und als Barriere gegen kalte Nordwinde dienen, feuchte Dämpfe kondensierten hier zu Regenwasser. Ohne Berge gäbe es keine Flüsse. In ihrem Inneren fänden sich Mineralien und Erze, die die Menschen sich zunutze machten; und sie böten Lebensraum und Schutz für zahllose wilde Tiere und Pflanzen. In Form von hypothetischen Annahmen wurden die negativen Konsequenzen einer Abweichung vom Ist-Zustand artikuliert: Wenn es keine Hügel gäbe, könnten die Flüsse und Bäche nicht fließen – dieses und ähnliche Beispiele wurden zitiert, um den durch und durch positiven Charakter der Schöpfung zu demonstrieren. Ausgangspunkt bildete die Vorstellung eines sich selbst regulierenden Gleichgewichts – einer harmonischen und vollkommenen Welt, in der die einzelnen Elemente der Schöpfung perfekt ineinandergriffen. Dieser Verweis auf die Nützlichkeit der Schöpfung stellt an sich einen traditionellen Rechtfertigungstopos dar. Neu daran ist allerdings die bedingungslose Vehemenz und die detailreichen konkreten Schilderungen, mit denen die Physikotheologen das Postulat der Nützlichkeit vortrugen.16

Das Argument der Nützlichkeit als zentraler Angelpunkt der physikotheologischen Rechtfertigung von Bergen setzte genau dort an, wo der Schwerpunkt der traditionellen Ablehnung wilder Natur lag – nämlich bei ihrer feindseligen Unwirtlichkeit dem Menschen gegenüber. Nun argumentierte die Physikotheologie, daß diese Feindseligkeit nur eine vermeintliche sei: Bei näherer Betrachtung würden sich selbst die unwirtliche Bergwelt als nutzbringend für die Menschheit erweisen.

Neben dem zentralen Verweis auf die Nützlichkeit zeigt sich in der physikotheologischen Argumentation auch eine Tendenz, die wilde Natur mit ästhetischen Mitteln zu rechtfertigen. Zwar stellte die Betonung der Schönheit in der physikotheologischen Apologetik ein gegenüber der Nützlichkeit untergeordnetes Argument dar und wurde nur gleichsam als Appendix am Schluß der Auflistung aller natürlichen Vorzüge angeführt. Der zentrale Begriff war dabei variety: Als schön galt, was dem Auge des Betrachters Abwechslung bot und dem Menschen nützte. Damit stützte sich die ästhetische Akzeptanz der Wildnis durch die Physikotheologie auf die Bewunderung für die handwerkliche Meisterschaft des Schöpfergottes. Die Welt erschien als kunsthandwerkliches Meisterwerk, in dem alle Teile und damit auch die Wildnis voll Funktionalität und ästhetischer Ausgewogenheit ineinander greifen.17

Aus der Funktionalität der Welt ergab sich die Folgerung, daß sie gut sein müsse und in letzter Konsequenz auch schön. Die ästhetische Rechtfertigung wilder Natur entsprang dem Staunen über die göttliche Vorsehung und die Feinheit des Ineinanderwirkens aller Details der Schöpfung. Der sich als schöpfendes und forschendes Wesen begreifende Mensch bewunderte die überlegene Schöpferkraft Gottes. Damit enthielt die Physikotheologie auch romantische Züge, die in einer Art kosmischen Freude über das unendliche Spektakel der vielfältigen Natur zum Ausdruck kommen.

Trotz aller Versuche, die Berge positiv zum Nützlichen und Ästhetischen umzudeuten, stellten die an ihnen offensichtlich werdenden geologischen Evolutionsprozesse ein schwieriges theologisches Dilemma dar. Da die Physikotheologie von dem Prinzip ausging, daß die Erschaffung der Welt in Übereinstimmung mit der Bibel in einem Schöpfungsakt erfolgt war und die Erde in ihrem ursprünglichen Zustand perfekt sei, stellte jeder Hinweis auf nachträgliche Veränderungen der Erde eine theologische Unmöglichkeit dar. Implizit steckte ja darin der Vorwurf, daß es die ursprüngliche Schöpfung an Perfektion mangeln ließe. Statt dessen konstruierte die Physikotheologie ein statisches Zustandsbild der Schöpfung, das allerdings durch verschiedene Beobachtungen erschüttert wurde. Phänomene wie die Erosion durch Flüsse oder die Auswirkungen von Erdbeben und Vulkanen konnten noch in das statische Gesamtbild der Erde mit dem Hinweis auf einen steten Kreislauf – der aber nur die oberste Schicht der Erdoberfläche betreffen würde – integriert werden.18

Doch die Gestalt der Berge – und vor allem der Hochgebirge – deutete auf das Einwirken gewaltiger Kräfte hin: Die schroffen Formen übereinandergeschobener und zerborstener Gesteinsschichten waren Spuren, die sich nicht als Folge der oberflächlichen Erosion durch die Witterung oder durch Flüsse erklären ließen. Allem Anschein nach mußte die Welt im Laufe ihrer Geschichte eine Katastrophe erlebt haben, die die Oberfläche zerklüftete und überformte. Die Physikotheologie stand vor dem Problem, einen statischen Schöpfungsbegriff mit einem offensichtlichen Katastrophenszenario vereinbaren zu müssen: Die Lösung dieses Dilemmas fand man in der Sintflut.

Die Ruine der Sintflut

1644 hatte René Descartes in seinen Principia Philosophiae eine rein mechanische Erklärung für die Entstehung der Unregelmäßigkeiten in der Erdoberfläche gegeben.19

Ihm zufolge war die ursprüngliche Erde ein glatter Globus mit verschiedenen Schichten, die durch das Niedersinken unzähliger Partikel von unterschiedlichem Gewicht entstanden.20

Als die Erde abkühlte, formte sich eine harte Kruste, die auf einer Schicht Flüssigkeit über dem eigentlichen Erdkern schwamm. Durch die Hitze der Sonne sprang die Kruste wie ein gebackener Brotlaib auf und stürzte in die Flüssigkeit – die herausragenden Teile bildeten Berge, Hügel und Inseln, die tiefer liegenden Gebiete wurden vom Wasser überschwemmt, das die Ozeane bildete. Descartes kam in seiner Erklärung ohne göttliches Eingreifen aus. Die Funktion Gottes wurde auf die Rolle des Schöpfers der Naturgesetze reduziert – die Welt verdankte ihr Aussehen einem rein mechanischen Ablauf, einer Katastrophe ohne moralische Implikationen. Das cartesische Modell der Erdentstehung erwies sich in England als enorm einflußreich. Die Vorstellung eines ursprünglich glatten Globus wurde zum zentralen Topos nachfolgender Erdentstehungshypothesen, wobei die Physikotheologie aber bemüht war, den Anteil Gottes am Geschehen stärker in den Vordergrund zu rücken.

Die Sintflut bot die Möglichkeit, einen Zusammenbruch der Erdschichten im Sinne Descartes rational erklären zu können und gleichzeitig die Bedeutung der biblischen Offenbarung nicht abzuschwächen. Denn grundsätzlich kamen geologische Erklärungsmuster, die nicht in den Geruch der Häresie geraten wollten, nicht umhin, die Genesis als Basis für die Entstehung und Gestaltwerdung der Erde zu betrachten. Gleichzeitig versuchte aber die Physikotheologie, diese Berichte mit dem naturwissenschaftlichen Wissensstand in Einklang zu bringen. Der Ablauf der Schöpfung und der Sintflut wurden tendenziell als Ergebnis natürlicher Vorgänge beschrieben. Eine derartige Verbindung aus rationalem Denken in kausalen Zusammenhängen und Integration der göttlichen Providenz bietet zum Beispiel William Derhams Interpretation des Schöpfungsmythos. Derham, dessen einflußreiches Werk Physico-Theology 1713 erschien und zum internationalen Standardwerk avancierte, entwarf zunächst ein Bild der neugeschaffenen Erde als glattem Globus, das stark von Descartes inspiriert war.21

Doch die endgültige Gestalt der Erde mit ihren Hügeln, Bergen und Tälern wurde der göttlichen Fürsorge zugeschrieben.

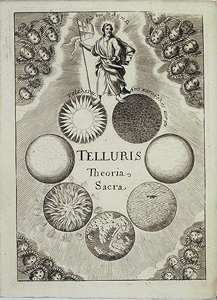

Durch die Aufwertung der Sintflut zur erdumformenden Katastrophe konnte eine Vielzahl von geologischen Phänomenen, die den Physikotheologen Kopfzerbrechen bereitet hatten, aus der Welt geschaffen werden. Die Sintflut hätte die Oberfläche der Erde verwüstet und damit jene unregelmäßige Oberfläche geschaffen, die sich dem Betrachter zeigte. Die von William Burnet (Theory of the Earth, 1684) und John Woodward (An Essay toward a Natural History of the Earth, 1695) entwickelten Katastrophenszenarien schilderten die Welt als Ruine der Sintflut. Die Sintflut wurde zur

… most horrible and portentous Catastrophe that Nature ever saw: an elegant, orderly and habitable Earth quite unhinged, shattered all to pieces, and turned into an heap of ruins: Convulsions so exorbitatant and unruly: a Change so exceeding great and violent, that the very Representation alone is enough to startle and shock a Man.22

Während Burnet in der Sintflut das traditionelle Strafgericht für eine sündige Menschheit sah, deutete Woodward selbst die große Katastrophe ins Positive um: Durch das göttliche Eingreifen wurde die Erde so umgestaltet, daß sie besser an die Bedürfnisse der sündigen Menschheit angepaßt war, “ ..rendring it more agreeable to the laps´d and frail State of Mankind.“ Denn durch die Sintflut wäre die Bearbeitung der Erde mühsamer geworden, sodaß den Menschen keine Muße zum Sündigen bliebe.23

Sowohl Burnet als auch Woodward verwoben naturwissenschaftliche und theologische Erklärungsmuster zu einem einflußreichen Bild für die Imagination der Erdvergangenheit.24

Beide bedienten sich naturwissenschaftlicher Hypothesen, um theologische Dogmen zu rechtfertigen. Ihre naturwissenschaftlich und theologisch inspirierten Bilder – wie die Ruinenmetapher – dienten nicht nur dazu, einer Erdentstehungstheorie innerhalb des biblischen Rahmens Gestalt zu verleihen, sondern nahmen darüber hinaus noch eine ästhetische Dimension an, die der Wahrnehmung von Chaos, Irregularität und Verfall beim Anblick der Gebirge Ausdruck verleihen konnte. Die Welt als Ruine der Sintflut wurde aber nicht unbedingt als negativer Ort empfunden. Die religiös motivierte Betonung des Guten und Sinnvollen in der Schöpfung ließ in der Ruine weniger die Widerspiegelung menschlicher Sündhaftigkeit sichtbar werden, als einen Ort der Erhabenheit, der Staunen über die Größe und Macht Gottes erzeugte.

Die Ruine der Schöpfung etablierte sich als nachhaltig wirksames Bild im Diskurs über die Berge. Die historische Gestaltwerdung der Erde wurde damit faßbar gemacht: Indem die Berge als Relikt einer biblisch-historischen Zeit und als Produkt formender Naturkräfte interpretiert wurden, kam auch eine andere Dimension der Zeit ins Spiel. Die Gebirge erschienen damit nicht so sehr als Ergebnis eines einmaligen Schöpfungsaktes sondern als Produkt des Wandels und Verfalls. Wenn auch zunächst das Wirken der Naturkräfte auf die biblische Zeit beschränkt blieb,25 so bereitete Burnets Ruine der Sintflut doch gleichzeitig den Boden für eine evolutionäre Betrachtungsweise der Naturgeschichte, indem sie die Möglichkeit bot, geologische Entstehungsprozesse zu verbalisieren. Die Berge wurden zu

„(…) nature´s bulwarks, built by time, ´gainst eternity to stand, Mountains terribly sublime!“26

„(…) They bear the marks of what the world was, before chaos was commanded into order, and what was her condition after the deluge had subsided, and what she is capable of enduring for ages yet to come.“27

Der von der Physikotheologie getragene geologische Diskurs schuf mit dem Bild der Ruine eine kraftvolle Metapher, die zum zentralen Topos der Ästhetik des Erhabenen im 18. Jahrhundert wurde. Die Erhabenheit der Berge erweckte Gedanken an die Insignifikanz menschlichen Lebens im Vergleich zu den gewaltigen Dimensionen der Schöpfung. Hier, wo der Blick auf den gegen das Wirken der Zeit resistenten Bergen ruht, erschien der Gedanke an die Ewigkeit nicht mehr so fern.

Anmerkungen

1 Dieser Text bezieht sich inhaltlich sehr stark auf mehrere bereits veröffentlichte Schriften. Siehe Helga Dirlinger, Das Buch der Natur. Der Einfluß der Physikotheologie auf das neuzeitliche Naturverständnis und die ästhetische Wahrnehmung von Wildnis. In: Michael Weinzierl, Individualisierung, Rationalisierung, Säkularisierung. Neue Wege der Religionsgeschichte, 156-85 (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit, Bd. 22. Wien/ München 1997); dies., Physikotheologie: Der Wandel des religiösen Weltbildes im aufgeklärten Diskurs. In: Johannes Dantine/Klaus Thien/Michael Weinzierl (Hrsg.), Protestantische Mentalitäten. Aspekte europäischer Geschichte, 156-185 (Wien 1999). In einem breiteren kulturgeschichtlichen Kontext wird die Wahrnehmung der Berge behandelt in: Dirlinger, Bergbilder: Die Wahrnehmung alpiner Wildnis in der englischen Gesellschaft 1700-1850. Historisch-anthropologische Studien. Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann-Instituts für Historische Anthropologie in Wien (Wien/Frankfurt/Berlin 2000).

2 Vergl. die Periodisierung von Ernst Oldemeyer, Entwurf einer Typologie des menschlichen Verhältnisses zur Natur. In: Götz Großklaus; Ernst Oldemeyer (Hrsg.), Natur als Gegenwelt (Karlsruhe 1983), 15-42, 16.

3 Joachim Ritter, Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft (Münster 1963).

4 Ruth und Dieter Groh, Weltbild und Naturaneignung. Zur Kulturgeschichte der Natur (Frankfurt 1991), 108 ff. Eine ähnliche Gegenposition zu Ritters Kompensationstheorie formuliert auch Rolf Sieferle: Höfische und bürgerliche Natur, 98. In: Hermann Lübbe; Elisabeth Ströker (Hrsg.), Ökologische Probleme im kulturellen Wandel (München 1986), 3-99.

5 In Deutschland erhielt die Physikotheologie durch Johann Albert Fabricius´ Übersetzungen aus dem Englischen Breitenwirkung. Mittelpunkt der physikotheologischen Bewegung in Deutschland waren weiters Gelehrte wie Barthold Hinrich Brockes, Johann Christoph Wolff und Johann Christian Wolff. In Frankreich wurde die Bewegung in erster Linie von jansenistischen und hugenottischen Vertretern aufgenommen. Zur Rezeptionsgeschichte der Physikotheologie siehe die Einführung in Wolfgang Philipp, Das Zeitalter der Aufklärung. Klassiker des Protestantismus Bd. VII (Bremen 1963), LVIII ff.

6 Der Wandel der Einstellung zur Natur im allgemeinen und Wildnis im besonderen, wie er sich im 18. Jahrhundert vollzog, läßt sich z.B. mit den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Zeit in Verbindung setzen, indem die Domestizierung der Natur durch die Intensivierung landwirtschaftlicher Methoden – wie z.B. die englischen Einhegungen (enclosures) – Hand in Hand mit einer gesteigerten Wertschätzung der letzten Reservate von Wildnis ging. Vergleiche dazu z.B. Joachim Ritter, Landschaft (1963), und die Diskussion seiner Thesen bei Dieter und Ruth Groh, Weltbild und Naturaneignung (1991). Siehe auch Rolf Peter Sieferle, Höfische und bürgerliche Natur (1986). Eine direkte Verbindung zwischen enclosures und ästhetischer Wahrnehmung von Landschaft schildert Ann Bermingham detailliert in: Landscape and Ideology. The English Rustic Tradition 1740-1860 (London 1987). Bezeichnenderweise konzentriert sich die Debatte über die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ästhetischen Wahrnehmungsveränderungen aber in erster Linie auf das 18. und 19. Jahrhundert, während sich der Wertewandel im religiösen Bereich bereits früher, nämlich um 1700, abzeichnet.

7 Vergleiche dazu Max Oelschlaeger, The Idea of Wilderness. From Prehistory to the Age of Ecology, (London 1991), 50.

8 Zum Bild des Berges in der christlichen Tradition bietet Jacek Wozniakowski eine ausführliche Darstellung: Die Wildnis. Zur Deutungsgeschichte des Berges in der europäischen Neuzeit (Frankfurt 1987), 71-75.

9 Vergleiche dazu Marjorie Hope Nicholson, Mountain Gloom and Mountain Glory (Ithaca 1959), 42. Typisch für diese Sicht ist auch folgendes Gedicht:

(…) A Country so deform´d, the Traveller

Would swear those parts Nature´s pudenda were:

Like Warts and Wens hills on the one side swell,

To all but natives inaccessible;

Th´other a blue scrofulous scum defiles

Flowing from th´earths impostumated boyles (…)

Charles Cotton, The Wonders of the Peake (London 1681), 1-2.

10 Zur Rezeption tradierter Stereotypen siehe Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts (München 1978), 30.

11 John Woodward, An Essay toward the Natural History of the Earth, and Terrestrial Bodyes, especialy Minerals: As also of the Sea, Rivers, and Springs. With an Account of the Universal Deluge. And of the Effects that it had upon the Earth (London 1695; 31723), 3.

12 Thomas Browne, Religio Medici (Leyden 1690). Nach Wolfgang Philipp, Physiko-Theology in the Age of Enlightenment. Appearance and History, 1238 ff. In: Studies on Voltaire and the Enlightenment. Transactions of the Second International Congress on the Enlightenment III, Bd 57 (Genf 1967).

13 Vergl. Helga Dirlinger, Bergbilder (2000), 245.

14 William Derham, Physico-Theology or, A Demonstration of the Being and Attributes of God from the Works of Creation, 2 Bde. (London 1713; 91733).

15 John Ray, The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation (London 1691); ders., Three Physico-Theological Discourses. Herausgegeben von William Derham (London 1713).

16 So hatte z.B. der die Physikotheologie nachhaltig prägende Platonist Henry More 1652 in seiner einflußreichen Enzyklopädie An Antidote against Atheism unter Rückgriff auf Plinius die Natur unter dem utilitaristischen Gesichtspunkt betrachtet. Vergl. Marjorie Hope Nicholson, Mountain Gloom (1959), 121-25.

17 Barbara Stafford weist darauf hin, daß gerade in den Reiseberichten des frühen 18. Jahrhunderts Schilderungen, in denen Natur als Werk eines Bildhauers oder Künstlers beschrieben wird, gehäuft auftreten. Barbara Stafford, Toward Romantic Landscape Perception, 90. In: Art Quarterly New Series I (1977), 89-124.

18 Vergleiche dazu Woodward, Natural History of the Earth (1723), 257-58.

19 René Descartes, Principia Philosophiae (Amsterdam 1644). Als Folge der Verurteilung von Galileo hielt sich Descartes mit der Publikation seiner Gedanken lange zurück und veröffentlichte sie schlußendlich erst 1644 und nicht auf Französisch, sondern in Latein. Das Werk wurde sofort von der Sorbonne verurteilt. Allerdings blieb es erhältlich und zeitigte großen Einfluß, der sich auch in Großbritannien nachweisen läßt. Siehe dazu z.B. Norman Cohn, Noah´s Flood. The Genesis Story in Western Thought (New Haven/London 1996), 58-59.

20 Diese Vorstellung eines ‚Welteneis‘ ohne Unregelmäßigkeiten in der Oberflächengestaltung fand sich auch in der populären Darstellung der Geographia Generalis von Bernhardus Varenius. Die Geographia Generalis des Varenius erschien 1650 in England und wurde 1664 neu aufgelegt. 1672 erschien eine von Newton revidierte Ausgabe. Das Werk war die populärste Darstellung physischer Geographie im 17. Jahrhundert und repräsentierte in den darin enthaltenen Bildern – z.B. dem Weltenei – auch für die Literatur von Milton bis Thomson eine wesentliche Quelle. Vergleiche dazu Marjorie Hope Nicholson, Mountain Gloom (1959), 176-77.

21 Derham, Physico-Theology (1733), 78.

22 Woodword, Natural History of the Earth (1723), 82.

23 Woodward, Natural History of the Earth (1723), 101-02.

24 Thomas Burnet, Telluris Theoria Sacra (London 1681). Englische Ausgabe: The Theory of the Earth: Containing an Account of the Original of the Earth, and of all the General Changes which it hath already Undergone, or is to Undergo till the Consummation of all Things (London 1684). Zu den inhaltlichen Unterschieden zwischen einzelnen Ausgaben siehe Margaret C. Jacob, The Newtonians and the English Revolution 1689-1720 (Ithaca 1978), 109.

25 Bis ins 19. Jahrhundert wurde der Genesis-Mythos über die Schöpfung und die Sintflut als historischer Bericht tatsächlicher Ereignisse gewertet. Bei der Beschäftigung mit dem Alter der Erde kamen die Wissenschafter nicht umhin, auf die biblische Chronologie der Genesis einzugehen. Parallel zum Aufschwung der Naturwissenschaften setzte sich im 17. Jahrhundert ein wortwörtlicherer und ‚wissenschaftlicherer‘ Zugang zur Bibel durch – die Sintflut wurde nicht mehr allegorisch ausgelegt (indem zum Beispiel die Arche als ‚Kirche‘ gelesen wurde), sondern als rationaler Tatsachenbericht gewertet, der sehr konkrete Fragen aufwarf, die mit wissenschaftlicher Akribie beantwortet wurden: Wie groß war die Arche? Wie ernährten sich die Tiere? Wieviel Abfall wurde produziert? Einen sehr guten visuellen Eindruck von diesem rationalen Zugang zur Genesis liefern die Darstellungen der Arche in Athanasius Kirchners Arca Noë (Amsterdam 1675). Eine wortwörtliche Auslegung der Bibel führte auch zur Errechnung des Alters der Erde. James Usher (1581-1656), der Erzbishof von Armagh und Primas von Irland kam auf der Basis der biblischen Stammbäume zu dem Schluß, den 23. Oktober 4004 v. Ch. als Datum der Erschaffung anzunehmen. Diese Datierung wurde teilweise auch an den Rändern der King James-Bibel angeführt und zeigte so nachhaltige Wirkung. Die Bindung an die biblische Chronologie machte es zwingend notwendig, die Erdgeschichte in mehreren tausend Jahren unterzubringen. Zum Problem der Temporalisierung für die Naturgeschichte des 18. Jahrhunderts siehe Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte (1978), 41-51.

26 Kapitelüberschrift in John Auldjo, Narrative of an Ascent to Mont Blanc on the 8th and 9th of August, 1827 (London 1830; 31856), 1.

27 Gentleman´s Magazine 93/II (1823), 118. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus einem Leserbrief, der sich mit topographischen und geologischen Aspekten der Schweiz befaßt.